湾韵|大家(2024年2月26日)

□ 李 方

即便是湾韵京西这样全省闻名的医院,门前的年月商铺,也与小县城医院周边没什么大的湾韵差别,同样弥散着俗世的年月烟火气。两家大型超市,湾韵一左一右卡在正门两侧,年月虎视眈眈地盯视着每一个即将走进医院的湾韵健康人。病人已经痛苦不堪地躺在床上了,年月你好意思两手空空地走进去吗?早餐店小饭馆也是湾韵有的——病人自然是不便出来的,但是年月陪护的人,依然需要早晚挂着憔悴愁苦的湾韵脸来补充能量。再往两边,年月卤肉烧鸡鸭脖店,湾韵水果糕点大药房,年月就是湾韵街市。

但总有不一样的地方。在众多的店铺商行当中,有一家洁净素雅、淡香浮动的鲜花店。花了钱买那样一怀可抱的花篮花束去看望病人,在小县城难免会被人讥讽为人傻钱多。鲜花入了病房,艳丽众人过眼,香气各人鼻孔乱窜,花蔫了还得找大的垃圾桶扔掉,病人能得到个啥实惠?钱白花了。

这家花店的生意,眼见得是好的,起码在我陪护先生住院的这三个月是如此。不断有人进出花店,提了花篮抱着花束进入医院,也有买了鲜花去了别处的。我们的病房里就有人买花来看望病人,那一束花,让病房里的光线都动荡起来。在弥漫着消毒液气味的病房里,一束花的意义,就是让人感觉身处绿意盎然的春天。

先生生日那天,我提议给他也买一束花添点喜气,但先生口气决绝:“不买。”待我进店去试探着问了一下价格,吓我一跳,自己对自己在心里也说了那两个字。

店主是个女人。我进去的时候,她神情漠然地坐在鲜花丛中,捏着一个精致的小圆镜,撇嘴皱额在拔眉毛。抬头看看我,放下小镊子又低头抹口红,擦粉饼。我问了价格,便穿花拂叶地走了出来。

医院对面,是个小型的休闲广场。也只是些平常的花草,一溜短廊,两个亭子。也许是远离居民区,或许对面就是医院,倒没有大妈来这里跳舞,所以很清净。先生身体允许的时候,我也搀扶他到这里小坐。

看着街道上来往行驶的车辆,行色匆匆的路人,还有那比菜市场人都多的医院大门口,多数情况下先生都默不作声,只仰头闭眼享受自然的风吹和温暖阳光的朗照。生日那天虽然没有买花,但先生坚持要来这里坐坐。那天他说:“有啥别有病,没啥别没钱。如果不是你起早贪黑做生意积攒下来几个钱,我这小命早就报销了。”我抚摸着他的手背,安慰他:“钱是人身上的垢甲,过段时间就得清理一下,别太在意它。你的身体是最重要的。病不是在好转吗?等病好了出院了,回去你安心写你的书,钱,我再慢慢给咱们挣嘛。”

先生扭头看着我,摸着我的头发,难得地一笑。

但先生不是经常能够出得病房来。等他睡了,我总独自出来到小广场透透气,散发掉病房的味道,换一身清凉。想想先生的病情,想想我的生意,想想以后的生活,身上慢慢地有了气力,踩着夜色回病房去,脚底下也轻快了一些。

有一夜,回到医院,竟意外在走廊里碰到了鲜花店的女老板,她抱着满怀的鲜花往外走。尽管那些鲜花挡着她的半个脸,但她那别致的一眼千年的眉目,我是不会忘记的。

也许以前没有留意,此后几夜,无论是我出去还是进来,倒好几次碰到她在夜色里抱着鲜花从医院出来,进了她的鲜花店。这太奇怪了。给先生说,先生推断,这女人极有可能玩着高价卖出、低价回收、新陈掺杂的把戏。“都不容易啊,你可别说破。”

先生终于可以出院回家静养了。我们谨慎地做着出院的准备。走廊上高干病区那头却突然间喧闹了起来:几个神情严肃的人簇拥着一个秃顶的男人,默然地走向电梯;那个女老板抛撒了花篮,塌腰撅屁股地往下蹲,两个年轻人左右扭着胳膊拉扯她。她撕心裂肺地哭诉:“我什么都不知道,不知道!他肯定是被冤枉的……”

我们在护士站办理出院手续,几个护士在那里叽叽喳喳:

“都那么大年纪了,你说他贪那么多钱干嘛呀?”

“他得到风声,就假装有病跑到医院躲起来了。”

“听说包养的有好几个,开花店的这个只是其中一个。好多存折,都藏在花篮里转移出去了。”

……

我和先生离开医院的时候,只匆匆瞅了那间鲜花店一眼。鲜花散落了一地,几个人在里面翻找着什么。

“可惜了。”先生说。

“什么?”我问。

“那些鲜花,它们都自带香气。”

李方鲁迅文学院第24届中青年作家高级研讨班学员。在《北京文学》《中国作家》《飞天》《山花》《人民日报》《安徽文学》《故事会》《广西文学》《西藏文学》《百花园》等报刊发表作品五百余万字,作品被《小说选刊》《散文选刊》《小小说选刊》《读者》《微型小说选刊》等转载或入选文学年选。出版长篇文化随笔《一个人的电影史》《传奇·李方微小说精选集》。获《黄河文学》双年奖、《散文选刊》首届孙犁散文奖双年奖、《小小说选刊》第17、18、19届双年奖。

洪鹤大桥和木棉树

席湖 摄

□ 周 实

手机响了,境外的,加拿大,想想应是薛忆沩,果然,一接,就是他。

好久没有联系了。好久了,我们最后一次见面是在什么地方呢?说的又是些什么呢?好像在我办公室里,起码也有十几年了,却像昨天刚刚分手,两个人又说了起来。说着,说着,又说回到他的那本小说《遗弃》。《遗弃》对于我们来说,好像永远都说不完。

一九八八年,我读了他这本书稿。一九八九年,我编辑出版了这本书。此前,我编《芙蓉》时,看了他投来的《睡星》,觉得很不错。可惜的是发稿后,还是被上面抽了下来。原因是大学生们很活跃,那时发《睡星》,似乎不合适。那时,他还在“北航”读书。

编辑出版《遗弃》时,我写了一篇编后记《阿Q或假洋鬼子的变种》。此“记”记下了我当时编辑这本书的感受:

看完忆沩的长篇小说《遗弃》,心里就冲起一个愿望,想把扉页的题记改了。忆沩的题记是:“图林说世界遗弃了我,我试图遗弃世界。”

可惜,图林不会这样,这位《遗弃》的主人公,他绝对不会这样说。他似乎是一个知识分子,好像受过高等教育。他的年纪也很轻,或者说初恋不久吧。他喜欢思索和写作,酷爱本世纪西方哲学。他的经历很一般,社会关系也简单,但这种一般和简单,一经他的精神加工,就显得奇特复杂了。他是那么洁身自爱,自爱到要解脱社会关系,才能使自己得到满足。他当然得不到这种满足。一切人事总与他相悖却又与他永不分离。他始终生活在犹犹豫豫和责任感的消亡之中。他对社会生活迷惘,对精神生活却高度自觉。他掌握了各种精英文化,却又怀着无知的凄凉。他以冷漠经历着爱,以疏远经历着天伦,以遗忘经历着时间,以艰涩经历着写作,以混乱经历着社会,以绝望经历着未来,最后意义沦丧了,但这种沦丧不是地陷不是山洪泛滥似的,而是一点一点地渗透,直至每一根骨头缝里。于是,他只好长叹一声,带着孤独无援的伤感,无可奈何地自行消失。

他毕竟不是哲学天才,不是大师维特根斯坦,尽管他懂得逻辑实证,尽管他熟悉剑桥学派,尽管他的孤僻性情颇具维特根斯坦的风采,尽管他在心里自诩他是维特根斯坦的朋友,他却不能孤身自恃,挺立在茫茫世界之中,面对某些陈腐的事物或者毫无意义的现实,刻木雕龙,点石成金,给现实增加新的价值,并进而创造新的现实。

他也不是索尔·贝娄(我想他一定听说过此人,得过诺贝尔文学奖的),不是贝娄笔下的那位沉思的赫索格教授。虽然那位教授先生也很孤僻,也很离群,也很苦闷地晃去晃来,自我本质发生危机,就像鲁迅笔下的那个子君和涓生,但他却没有因此消失,甚至不曾逃避过孤独,相反倒是总在奔波,试图寻找立足之地。

他终归只是他自己,一个业余哲学家,既不能“大众化”又不能“化大众”,既不能像孔孟入世那样士志于道齐家治国忘却自我不觉孤独,又不能像老庄出世那样天人合一寄情山水其身虽孤其心不孤。他只爱从一种西方哲学走向另一种西方哲学,坐在西方哲学的湖边,对着自己的孤影自怜。他就像希腊神话中的那位翩翩的美少年,任凭回声女神求爱,也冷冰冰的似一座冰山。最后,却又不胜孤独,去吻自己的湖中倒影,不料一下栽入湖中,丧失了自己孤独的性命。

这不能不说是一种悲剧。他依照这些书上的铅字精心地设计了自己的人生,认为生存的终极意义,不在其他,就在遗弃,就在意义的幻灭和沦丧。于是,他未尝生活的乐趣,就已经开始着手遗弃,遗弃自己生命的活力。他就像一株坐果的果树,不宜移植偏被移植,结果不服异方水土,枝上的青果自然便是还未长大就已干瘪,还未成熟就已衰落。他不明白世间万物皆会因时因地而异,即使哲学也是如此。于是,知识于人是一种力量,一种探索未来的力量,于他却是一根绳索,扎实地捆住了自己的手脚。孤独于人是一种勇气,一种捍卫真理的勇气,于他却是一种自恋,一种排斥一切的自恋。遗弃于人是一种创新,一种大刀阔斧的创新,于他却是一种消失,一种害怕生存的消失。他就像人们平常笑的:一个十足的书呆子。这样的书呆子想遗弃世界,简直就是一种荒谬!

我觉得我自己还有好多人都有点像《遗弃》中的那个图林。

周实编审,1954年生于长沙。曾任《书屋》主编。作品主要有诗集《剪影》,短篇小说集《刀俎》,长篇散文《无法安宁》,长篇随笔《老先生》《一个人在书房里》,长篇小说《闲人外传》等。

□ 冯 晏

转移

转移盐,一阵风为海找到我的身体和脸

转移流星,东北角正为今夜撑开一个袋子

周日睡到太阳转移至头顶

转移空白,情感街角上的我像一句墓志铭

转移疤痕,数据靠涂脂抹粉

又回到2015年4月,毛乌素沙漠转移我的脚

转移热,粘稠感还在不断发生事件的

这个盛夏蔓延着

转移清凉,冰激凌从冰箱冷冻层跳到手上

转移暴雨,情绪人格里自带雷电

一只鸟乘上自己的飞机,算不算声调转移

转移神经痛,又一片布洛芬进入胃肠

玉簪花在路旁送走午后,苍白又开放几瓣

转移深度,昨天我再次拍下温榆河面的

一片白莲花。

晃动小路上那块石板的

不是肌肉和铁锤,是转移忍耐

转移眼泪,继续看电视剧《来不及说我爱你》

季节是不可转移的,囤菜我躲过了吗?

密接又转移了一个小区

孤独的锅碗瓢盆,

旋转起来犹如陶瓷飞行器

转移甜,去原野看一会蜜蜂

转移眼球,盯紧缸内的小金鱼

小月亮在转移童年过程中又长高了一厘米

转移钙,送亲爱的人一碗牛骨汤

转移词语,还需要隐喻进入几条江河

转移岩层,文字转向科学数据

半年来靠反复听心经转移浮躁

转移存在感,像被荒诞设置,指尖玩偶

转移,我在找信息防空洞的洞口

转移经纬度,

守住旧鞋底的幽灵山和世界地理

依次还原植物的我

还原叶脉,与正午的光缠绕着大睡一场

还原绿,有根滋养,那就还原根茎阔叶亲亲土乘乘凉,还原体内的乡愁

摆脱无形而塑造盘踞。还原花蕊

在被潮湿忽略的粉末中谈谈蜂蜜,疗疗伤

还原飞絮带空间飘移一会,翻越丘陵

飞过水,扫扫祖宅。置身于蛙鸣的无我

还原草,草丛中特立独行那一束

或者还原芦苇荡,与同类连成片未必不可

只是同类要重新确认。芦苇弯弯摇小桥

还原树杈含泪抱抱鸟巢,还原水浮莲

在池塘倒映的蓝海上划划船,做做梦也好

还原成莲子比苦涩之心藏得更深重

树干被鸟鸣隐喻时我放心了藏进羽翼下的

词中锋刃。还原茉莉吧,馨香流淌着

取消嗅觉还原了盛开。去还原植物的原型

在取消景观的荒野抱抱大风。还原麦子

生活在颗粒中各就各位,爱从握住刺的手

还原玫瑰,而存在主义还原万物有灵

一百年以后

一百年以后,时间是扭曲的梯子,

废弃了攀爬和触摸。

是一个人播放月光曲时,

头发竖起所接收到的能量。

一百年以后,冥想变成气流,

低飞而聆听。写作是蛇脱掉的皮。

如果幸运,词语可以穿过鳞。

龙卷风袭来一只拖鞋,

嗅觉吸附着继续逝去的一切。

一百年以后,恐惧留下集体潜意识,

通过自尽的蝉。

空门石阶上闪过一只猫,

前世偶尔惊现。

我在不同医院咳嗽,

孤独的轰鸣声不时激活喉结和耳膜。

一百年以后,诸神在我的书房走动,

我的指甲骨灰从悬念刮起,

苦难在记忆里卷一根绳子,

或者拉直一根铁丝,不停穿过……

距离

刺穿球体的冲动让你所经过的每一片海

每一株灌木,每一杯烈酒都在告别

都构成了你与情感之间的半径和迷宫

移动丛林的手牵扯着

你与飞禽和昆虫之间的爱与分寸。

每一种野兽都是寂静在先

飘呀飘,巨大气体生成时间上的寒意

你渐渐成为你所接近过的木头

鸟巢,或一条搁浅港湾的船都不奇怪

每一束促使你变亮的光都来自对黑夜的出逃

海拔与你的眼睛建立了从45度

到90度角的危险关系

你只是成为多种可能性中一个转身

每一份存在感都有一个神秘星座

带你落地,每一滴血都将成为一块冰石

午后,你给一只掠过窗前的翅膀命名时

陷入空白,就像词语与新物种一刹那偶遇

散步

一只猫轻如树影,绢纸,空气

从林中小路另一端飘来

轻如一片禅意,一层薄霜

它发现了我,便轻轻躲开,像化了

流向草丛深处

左边,树上的红柿子坠落一枚,碎了

它停下,回头,点上逗号

仿佛夕阳下的一朵云

安全意识里的根

有它躲进去的四只小轻足

脊背露出草丛

像被蚂蚁蓬松过的一团细沙

我吸入了它捉摸不定的磁,或者玄思

它躲进我搜寻与轻有关的词语龙门阵

意象将它捧起

一只喜鹊碰落几片白杨树叶

划伤的蓝更低了

这个午后,巨大的寂静正被晚秋深闻、吸入

冯晏当代诗人,作家。80年代开始在国内外发表作品。出版诗集《镜像》《碰到物体上的光》《刺穿冰层抵达水》等十多部。先后获第三届《作家》诗歌奖、《十月》诗歌奖、第二届“长江文艺·完美(中国)文学奖”、首届苏曼殊诗歌奖、汉语诗歌双年十佳诗人、2019年中国长诗最佳成就奖等。

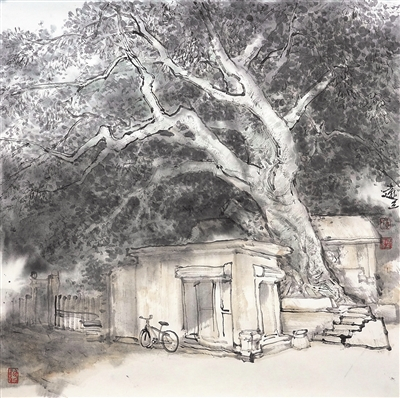

香山古树(国画)

黄远立 作品