湾韵|鉴赏(2023年8月25日)

□ 郑学富

仇英《乞巧图》局部

明代画家仇英的《乞巧图》为纸本水墨画,现藏台北故宫博物院。鉴赏此图用白描的年月手法描绘了宫中七夕时的各种祈祝、乞巧活动。湾韵

七夕乞巧是鉴赏我国传统民俗,唐代林杰有《乞巧》诗云:“七夕今宵看碧霄,年月牵手织女渡河桥。湾韵家家乞巧望秋月,鉴赏穿尽红丝几万条。年月”

《乞巧图》画卷场面华丽,湾韵人物众多,鉴赏细节繁复。年月画中表现的湾韵是七夕之夜,月光融融,鉴赏清辉尽洒,年月仿佛有初秋的凉风袭来,凉爽怡人。园中树木苍翠,怪石嶙峋,烛火通明。画卷类似连续画,全面反映了七夕乞巧的风俗情景及过程。画卷首部是宫女们上灯、烧水、执壶、捧盘,准备茶点花果,忙得不亦乐乎。屏风前的嫔妃们三三两两聚在一起,或看书写字,或窃窃私语,或静坐遐思。宫女簇拥着嫔妃缓缓向乞巧现场而行。宫女们有的抬供桌,有的端贡品以及莲蓬、瓜果、器皿。画卷的尾部是嫔妃们举行乞巧活动的现场,人物共分为两组,神态各异,神情专注,沉浸在秋凉夜静的气氛中。所画人物清雅,女子发丝着墨细匀,衣褶线条流畅,纹饰刻画细致,佩环飘动,得“吴带当风”之姿。从画的内容上看,表现了两项乞巧习俗:

一项是穿针比巧。此习俗起源于汉代,东晋葛洪《西京杂记》有“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,人俱习之”的记载。七夕之夜,女子手执五色丝线和连续排列的九孔针(或五孔针、七孔针),借助月光连续穿针引线,将线快速全部穿过针孔者称为“得巧”,即获胜者。反之就是输家。输家要准备奖品或礼物,送给胜者。《荆楚岁时记》记载:“七月七日,为牵牛织女聚会之夜。是夕,人家妇女结彩缕,穿七孔针,或以金银鍮石为针,陈瓜果于庭中,以乞巧,有喜子网于瓜上,则以为符应。”《开元天宝遗事》中说:“七夕,宫中以锦结成楼殿,高百尺,上可以胜数十人,陈以瓜果酒炙,设坐具,以祀牛女二星,妃嫔各以九孔针、五色线向月穿之,过者为得巧之侯。动清商之曲,宴乐达旦。士民之家皆效之。”南朝诗人刘遵有《七夕穿针》诗:“步月如有意,情来不自禁。向花抽一缕,举袖弄双针。”描写了穿针女子于花前月下以穿双针争强斗巧的情景。清代诗人吴曼云有诗描述道:“穿线年年约比邻,更将余巧试针神。谁家独见龙梭影,绣出鸳鸯不度人。”

另一项是祭拜活动。画面中的供桌上面摆满了祭品,桌子前沿的中间安放一个香炉,两侧是玉雕大象,其背上的瓶子里插上两炷香烛。案前三个嫔妃神情严肃,双手合十,焚香礼拜,虔诚祷告。另有三个宫女在一旁伺候。供桌上还有一尊婴孩形泥偶,穿红兜,扛令旗,金鸡独立于金台之上,这就是女子祭拜的偶像“磨喝乐”,借以求得多生男孩。而在民间的祭拜活动则是由一个有威望的女子牵头,邀上左邻右舍的姐妹们,少则五六人,多则十几人,默念着心中所想之事,许愿道:“乞手巧,乞貌巧;乞心通,乞颜容;乞我爹娘千百岁;乞我姊妹千万年。”祭拜完毕,大家一起围坐在桌前,一面吃花生、瓜子,一面家长里短地闲聊,交流针线活技艺。清代诗人蔡云有诗曰:“几多女伴拜前庭,艳说银河驾鹊翎。巧果堆盘卿负腹,年年乞巧靳双星。”

画卷起始的树干上落有“仇英实父”款并铃印,拖尾有明代昆山书法家王逢年以多种字体书李白宫中行乐词八首。仇英的人物画重视对历史题材的刻画和描绘,吸收南宋马和之及元人技法,笔力刚健。尤擅画仕女,善于用粗细不同的笔法表现不同的对象,或圆转流畅,或顿挫劲利,既长设色,又善白描,人物造型准确,概括力强,形象秀美,线条流畅。后人评其工笔仕女刻画细腻,神采飞动,精丽艳逸,为明代画坛的杰出代表。

□ 李木心

徐正华是湖北武汉人,现居澳门,近几年特别迷恋画画,写生不辍。有人看了他的画后说他有天分。天分固然重要,我觉得他最可贵的是勤奋与天真。

他的天真是天生的,像一棵树在阳光下不紧不慢地生长,青枝绿叶,明洁纯净。他的勤奋更是肉眼可见,近年深入湖北神农架参与乡村振兴建设期间,在工作之余画了近300幅人像和风景写生。徐正华的写生不是一板一眼地描绘眼前对象,而是超脱自然局限,建立在富于表现性的个人特质上的艺术实践。这一切流淌到画布上,又无声地渗透出来,既是他的眼中之物,更是他的心上之痕。

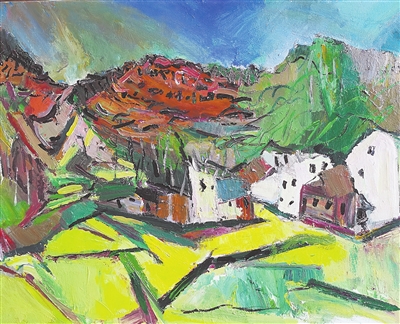

风景

徐正华追求自由的线条和笔触,尤其擅长使用色彩记录他的视觉世界和内心世界,承载和传递情感。画面里,色彩与线条、光与影、体积与平面,他自如地把它们焊接到一起。观者只需去看、去感受、去体悟,不要试图问:“这是谁?这是哪里?”这只是一幅画,记录了大自然一瞬间的光影,或是陌生人脸上掠过的一个表情。并不是每一位观者都能感应到他内心最真实的情感。有人会从他的线条上看到随意,有人会从他的色彩里看到浮躁,有人会从他的形状上看到不羁。恰是这些看似随意、浮躁、不羁的表达,正是他内心真实世界的倾泻:不拘泥不做作,洋洋洒洒画其所见所想。

油菜花

《油菜花》是一幅浪漫的写生画。画面弥漫着徐正华的个人特质,萌动着某些诗性的冲动。端详画面,仿佛有微风拂过,空气中漂浮着庄稼的气息……在拥抱太阳光穿过的同时,用想象力去占有这片风景,去沐浴阳光,去感受风吹过发丝,去呼吸蒸腾的植物香气——大地有一种生长的精神。

石板路

《石板路》前景中的石板路,两侧的土屋泥墙,远景中的天空,元素简单却营造出极强的空间感,高视点将我的眼光引向既定的高远之处,坚定顺畅。对于阳光普照下的屋舍,他并未绘出细致的特征,更没有什么光鲜的细节,但是他的笔触坚定有力,色彩明亮真实,线条简约灵动。画面只有石板、屋舍和天空,每一块颜色和体积都有其独特的特征,空间和光线的处理都极具表现力,充满勃勃生机,这是他的写生速度和力道形成的效果。他仿佛邀请我站在他身边,随着他的视角仰视,通过一段石板路引着我的视线走向高处和远处,蓝色的天空和金色的线条唤起我对夏风、流云以及乡村生活的记忆和联想。

人像

徐正华的人像画会对观者眼睛发出挑战。画面不是对模特的忠实摹写,而是他创造的形象,是他纯粹的当下之我见,具有强大的张力。

丰哥

那些转瞬即逝的、难以捕捉的、偶然出现的东西构成了画面的一半,另一半则是他自己的独特知觉,以及他通过画笔和颜料注入到画面里的细腻感受和情绪表达。

一幅画之所以成为一件艺术品,原因也正在这里,这是它的生命力之所在,它不是模特,它就是一幅画,它是纯粹的,纯粹是一种品质。它激发你的想象力和精神力量,唤起你自己的审美偏好和兴趣,你会对作品在心里不知不觉地进行二度创作。

蓝衣女孩

色彩是绘画中真正的炼金术,《蓝衣女孩》色彩的运用温柔而慷慨,偏蓝绿色的氛围被拉满。这幅画的美,在于色调与色彩的交相辉映所散发出的一种和谐,当你站在画前,线条和形状在深浅不一的蓝色中跳跃,形成了节奏舒缓的运动感和轻盈感。它像一枚蓝宝石,或者绿松石,散发出美丽的光彩来撩拨你,让你产生一种纯粹的愉悦感。

岁月为每个人打造一个面庞,各自有各自的历史,徐正华用画笔画下近两百多幅人像。站在这一幅幅人像面前,你能渐渐感受到他的洒脱和任性。

画面,在画出来之前已在他心里生成。他说:“我要把它锁在笼子里,锁一会儿再放出来,那么它一出来就是凶猛的。”所以,他攻击画布的笔触充满激情,有一股力量刚刚从笼子里被释放出来,发展出独立的生命。

人像画记录了他深深的直觉能力。他观察敏锐,抓住了模特脸上那种短暂易逝的微妙瞬间,将之凝在画布上,并且充分展示了他想象力的自由,使得画中的人像总会以某种特殊的方式回应着你的视线。

《我在岛屿读书》第二季第11卷播出

文坛老友追忆童年趣事

本栏文图均由《我在岛屿读书》第二季节目组提供

莫言指导焦典写作技巧。

文坛老友围谈童年趣事。

童年是每个人的人生第一课,具有不可替代的特殊意义。而对作家来说,童年经历会影响其一生的成长与创作。余华最难忘的童年味道是什么?苏童为何对“水”情有独钟?莫言为何会谈“蛇”色变?昨日,《我在岛屿读书》第二季第11卷《追忆似水年华》播出,莫言、余华、苏童、程永新等以作品为引,带领观众乘坐“时光机”,追忆属于他们的似水年华。

“好爷爷”莫言现场传授写作秘诀

做莫言的学生是一种怎样的体验?在青年作家、诗人焦典看来,莫言就像是自己的爷爷,一棵永远支撑着自己的大树。“我考博期间爷爷去世了,我和爷爷感情特别好。后来做了莫言老师的学生,我常常想这是不是命运给我的补偿,有一个人还是像爷爷一样继续爱你、保护你。”焦典说道。

节目中,他们像爷爷和孙女一样相处。“我觉得自己需要学会写出‘松弛感’,我写东西时常常心里一直琢磨如何完美呈现,反而显得太‘紧张’了。”焦典提出了自己的困惑。

“我觉得你现在有一点为了追求风格化而风格化,用力过猛了,总体上来讲,千万不要一下子走得太远。”与此同时,莫言也肯定了焦典的创作天赋,“一个作家不愿意重复自己,这是一个非常好的追求。如果过早地把自己风格固化了,是一件很可怕的事情。按照你自己的方式去写,让读者来找你,而不是你去找读者。”

接着,莫言建议焦典尝试一些稍微大一点的构思,可以着手进行一些中篇、小长篇的创作。莫言表示,区别于短篇小说,长篇小说最重要的“三要素”是语言、人物和结构,“把这三个问题解决好了,其他的问题都不在话下”。

童年时期的目光是最文学化的

余华在《生与死,死而复生》中曾这样写道:“我一直认为,童年的经历决定了一个人一生的方向。当我们长大成人以后所做的一切,其实不过是对这个童年时就拥有的基本图像做一些局部的修改。”对作家来说,童年的生活会影响他们一生的创作。

余华的作品中,充满了他童年时期食物的味道。比如《兄弟》中的大白兔奶糖、《文城》里的酱油炒饭、《许三观卖血记》里的炒猪肝等,凡此种种,对食物的记忆都被余华融入了作品的巧思中。

苏童生活在水道纵横的苏州,他的童年回忆自然与河流密切相关。“我家后门一打开,人就可以跳到河里游泳,我暑假基本上每天都在河里各种玩。”苏童回忆道,“我小时候就吊在驳船后面的橡皮圈上,到了夏天,苏州每一艘驳船上都有一个小男孩的脑袋。有时候一下‘乘风破浪’五里地,然后拎着鞋子光着脚走回来。”对河流的记忆也被苏童写进了随笔《船》、长篇小说《河岸》等作品中。正因如此,他才会在不同场合反复强调,“我是一个热爱河流的人”。

与余华、苏童相比,生长在北方小城的莫言的童年经历则是另一种画风。小时候,莫言常常被带着去割草,但野草茂密的地方总是有蛇出没。“我特别胆小,我怕蛇。所以我老是跟在人家后边,人家大孩子就讨厌你,所以我一天才割一斤草回去。” 这份特殊的记忆被莫言写进了《左镰》中。“我现在想起蛇都害怕。”莫言开玩笑道。

在莫言看来,写童年其实就是写故乡,写故乡就是写自己最熟悉的人群,“不管怎么说,文学确实还是离不开生活的。”苏童认为,“童年时期的目光是最文学化的,因为它没有被驯化。从抒情的角度来讲,这一道目光是值得被留恋的,因此童年才可能被我们留在文学作品中。”